【初心者ガイド】作物栽培に欠かせない土づくりの基礎を学ぼう

作物づくりの第一歩は、畑やプランターの「土づくり」です。土づくりは大規模な畑ではもちろん、ガーデニングや家庭菜園でも大切です。

この記事は主に初心者の方向けに、専門用語をていねいに解説しながら、土の基本、作業の手順、季節ごとのコツまでをやさしく整理します。“なぜ・なにを・どうやって”がわかり、今日から実践できる土づくりの基礎が身につきます。

- 30秒でわかるこの記事のポイント

- よくわかる用語解説

- どうして必要?「土づくり」が欠かせない理由

- 初心者必見!「土づくり」の基礎知識

- 超基礎!土を構成するものと栄養素のはなし

- 土を構成する三相とは?

- 必須17元素と有用元素

- 土づくりの立役者「土壌生物」

- これも基礎!土壌のpHを理解しよう

- 作物にとって理想的な土とは?

- 土づくりの作業手順と方法を解説

- 土を耕す(耕起・耕うん)

- 堆肥・土壌改良資材をすき込む

- 豊富な堆肥・土壌改良資材の種類

- 地力を育てる微生物資材

- 肥料を撒く

- 扱いやすい化成肥料

- 環境にやさしい有機質肥料

- 整地する(畝・畦を作る)

- 豊かな土を守れ!土づくりと病虫対策

- 土壌消毒

- マルチ作業

- 「土づくり」に関する意外な落とし穴と応用テクニック

- 「耕さない」という選択肢:不耕起栽培のメリット・デメリット

- 今、再び注目される「緑肥」の効果とは?

- 季節で変わる「土づくり」のベストタイミング

- 土づくりの成果(肥沃度)を診断しよう

- 土づくりに関するQ&A

- Q1:家庭菜園のプランターでも土づくりは必要ですか?

- Q2:同じ場所で同じ野菜を育てても大丈夫ですか?

- Q3:市販の培養土をそのまま使っても大丈夫ですか?

- 製品紹介:リサール酵産の複合微生物資材・カルスNC-R 10kg

- まとめ:継続的な土づくりで地力を高め、おいしい野菜を栽培しよう

30秒でわかるこの記事のポイント

- 土づくりは収量と品質を決める土台です。根の伸びやすい物理性、養分バランス、微生物環境の三点を整えることが肝心です。

- 「土づくりの基礎知識」と「作業手順と方法」をすぐに現場で真似できる形に落とし込みます。

- 「病虫対策」「落とし穴と応用テク」を押さえ、実装の精度を高めます。

- 「継続こそ最大の肥料」という視点で、地力を上げる中長期の考え方をお伝えします。

よくわかる用語解説

今回の記事をお読みいただくにあたって、まずは以下の専門用語を押さえておきましょう。

| 耕起(こうき) | 土を掘り返して上下を反転し、空気や水分を均一にしてふかふかの状態へ整える作業です。一般に「耕す」と同義で使われます。畑ではプラウ(すき)などの機械、家庭菜園では鍬やスコップで行います。 |

|---|---|

| 耕うん | 耕起に加え、土塊を砕く砕土や表面を平らにする整地まで含めた広い意味の土づくり作業です。耕起=反転、耕うん=反転+砕土+整地、とイメージすると分かりやすいです。 |

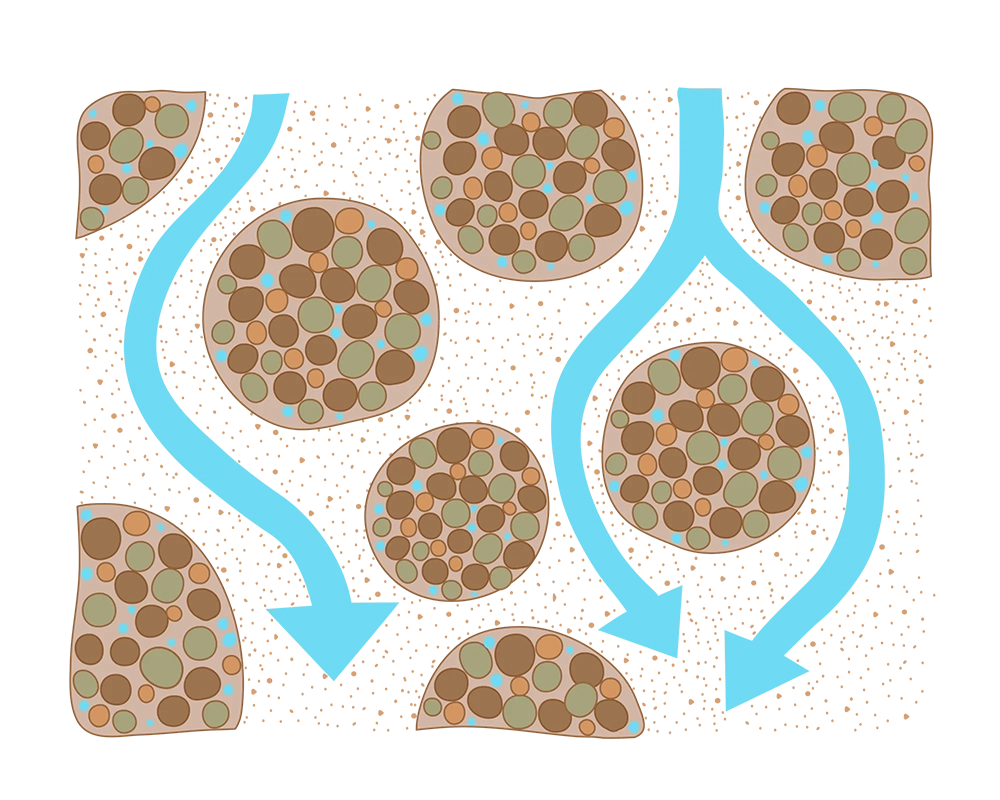

| 団粒構造 | 土の微小な粒子が有機物や微生物のはたらきで小さな“かたまり(団粒)”になった状態です。水はけと水もち、通気性を同時に満たす理想形で、根が酸素と水・養分をバランスよく得られます。 |

| 微生物資材 | バチルスや乳酸菌、放線菌、光合成細菌など“よい働き”をする微生物を配合した資材です。堆肥と組み合わせると分解が進みやすく、団粒化や病害抑止の底上げに役立ちます。 |

どうして必要?「土づくり」が欠かせない理由

土づくりは、作物栽培のいちばんの基礎です。根は空気(酸素)・水・養分がほどよく存在する環境で力強く伸びます。土の物理性(ふかふか・水はけ・水もち)と化学性(pH・肥料バランス)、そして生物性(微生物の多様性)が整っているほど、根が張り、養分が吸収され、収量と品質が安定します。

逆に、固く締まった土や極端なpH、偏った施肥は、根を浅く脆くし、病害や生理障害の誘因になります。だからこそ、植え付け前からの準備=土づくりが欠かせません。一度整った土は次作以降も効果を残し、作業効率やコストの面でも大きなメリットになります。

初心者必見!「土づくり」の基礎知識

理想の土壌を実現するために、まずは土とは何か、養分とは何か、そして微生物とpHの基本を把握しておきましょう。

超基礎!土を構成するものと栄養素のはなし

初心者がまず知っておくべきポイントは「土の正体」と「植物に必要な栄養」です。ここでは、三相構造・必須元素・土壌生物という三本柱で、土づくりの基礎を整理します。

土を構成する三相とは?

土は、岩石や火山灰が風化した鉱物粒子(砂・シルト・粘土)に、落ち葉や根などの有機物が混ざり、そこへ微生物が定着したものを指します。

内部は固相(粒子・有機物)、液相(水)、気相(空気)の三相構造です。この三者の割合が生育を左右し、固相が多すぎると窒息、液相が多すぎると過湿、気相が少ないと根が呼吸できません。目標は、適度に団粒化した“スポンジ状”の土です。スポンジのような空隙があると、水はけと水もち、通気が両立し、根は深く広く伸びていきます。

必須17元素と有用元素

植物は17元素がないと正常に育ちません。炭素(C)・水素(H)・酸素(O)は二酸化炭素と水から摂取します。三大要素の窒素(N)・リン(P)・カリウム(K)は肥料の主成分です。これにカルシウム(Ca)・マグネシウム(Mg)・硫黄(S)を加えた9元素が多量必須、鉄(Fe)・マンガン(Mn)・ホウ素(B)・亜鉛(Zn)・モリブデン(Mo)・銅(Cu)・塩素(Cl)・ニッケル(Ni)が微量必須となります。

これらは少なすぎても多すぎても不調を招くため、適量管理が大切です。さらに、ケイ素(Si)やナトリウム(Na)、コバルト(Co)などの有用元素が生育を助ける場合があります。

土づくりの目的は、これらの元素を作物が吸収しやすい形とバランスで土中に保持させること。粘土鉱物や腐植を増やし、保肥力(CEC)を高めると、養分の出入りが安定します。

土づくりの立役者「土壌生物」

土づくりで見落とせないのが土壌生物です。ミミズやダニなどの生物が有機物を細かくし、微生物(細菌・糸状菌・放線菌など)がそれを無機化して、作物が吸える形に変えます。微生物は同時に粘質物を出して土粒子をつなぎ、団粒構造を後押しします。

つまり、生物が豊富なほど、ふかふかで肥えた土に近づくのです。逆に生物が少ないと分解が進まず、ガス(有機酸)停滞や根腐れを招きやすくなります。

これも基礎!土壌のpHを理解しよう

pHは酸性・中性・アルカリ性を示す指標で、7未満が酸性、7超がアルカリ性です。日本は雨が多く、養分が流されやすいため、やや酸性に傾きがちです。強酸性では微生物の働きが鈍り、鉄やマンガンの溶出過多などが起こります。

作物ごとに好適pHは異なりますが、多くの野菜はpH5.5~6.5前後が目安です。市販の簡易測定器で定期的に確認し、石灰資材などでゆるやかに矯正していきます。

作物にとって理想的な土とは?

三相のバランスがよく、団粒構造で通気・透水・保水の三条件を満たした状態が理想です。粒子の骨格を作る砂・シルト・粘土に、腐植(完熟堆肥など)が絡むと保肥力が高まり、肥料の効きが穏やかに長持ちします。pHは多くの野菜で5.5~6.5が標準。生物多様性があり、分解と無機化がスムーズに進むことが重要です。

まとめると、①ふかふかで根が伸びる物理性、②pHとCECが整った化学性、③微生物が活発な生物性……この三本柱がそろった状態が、 “理想の土”と言えます。

土づくりの作業手順と方法を解説

理想像がつかめたら、ここからは実作業の流れを確認しましょう。耕す→堆肥・改良資材→施肥→整地の順で、植え付け準備を完了させます。

土を耕す(耕起・耕うん)

最初のステップは耕すことです。まずは耕起で表土と下層を反転し、新鮮な土を表層に出して空気を入れ、雑草や病原菌の集積を薄めます。続く耕うんで土塊を砕いて均一にし、根がまっすぐ深く入る通り道を作ります。

三相のバランスを整える要(かなめ)で、仕上がりが根張りの可否をほぼ決めると言っても過言ではありません。大規模圃場ならプラウで反転し、ハローで砕土・整地します。家庭菜園なら鍬(平鍬・唐鍬・備中鍬)やスコップ、レーキを使い、深さ20~30cmを目安に土をふかふかになるまで耕します。粘土質で重い畑は排水性を意識し、畝立て前に粗起こし→数日乾かす→再度砕土の工程を挟むと効果的です。

堆肥・土壌改良資材をすき込む

次に堆肥を入れて地力を養います。堆肥は発酵・熟成した有機物で、団粒構造と保肥力を高め、微生物のエサにもなります。未熟な有機物はガス化や窒素飢餓の原因になるため、完熟堆肥を選び、作付の2~3週間前に均一にすき込みましょう。土質に合わせて土壌改良資材(もみ殻、パーライトなど)も補います。

豊富な堆肥・土壌改良資材の種類

堆肥には種類が多く、目的と土質に合わせて選ぶのがコツです。牛馬糞堆肥は繊維質が豊富で物理性の改善が得意、豚・鶏糞堆肥は速効性があり栄養濃度が高め、バーク・腐葉土堆肥は保水・保肥性を底上げし大量施用にも向くなど、それぞれ特徴があります。もみ殻はそのまま混和して通気・排水性を改善でき、燻炭にするとpH矯正や保肥力の向上にも役立ちます。

※横にスクロールできます。

| 堆肥の種類 | 主な原料 | 特徴 |

|---|---|---|

| 牛馬糞堆肥 | 牛や馬の糞 | 繊維質が豊富で、土壌の物理性を改善します。窒素、カリウム、リンのバランスが良いのが特徴です。 |

| 豚・鶏糞堆肥 | 豚や鶏の糞 | 分解が早く、即効性が期待できます。でんぷんやたんぱく質を多く含み、栄養素には偏りがある場合も多いです。 |

| バーク堆肥・腐葉土堆肥 | 樹木の皮(バーク)、木の葉や枝(腐葉土)など | 土の保水性や保肥性を高める効果があります。多量に施しても問題ありません。 |

| もみ殻 | 米のもみ殻 | そのまま土に混ぜることで、通気性や排水性を改善します。燻炭化(炭にすること)して使用する場合もあります。 |

表にして手元に置き、毎作の目的(重い土を軽く、痩せ土を力強く、など)に応じて配合を微調整していきましょう。

地力を育てる微生物資材

堆肥の効果は、微生物がいてこそ最大化します。分解を担う菌が少ないと、有機物はいつまでも“未消化”のままです。そこで、微生物資材を併用します。

土づくりに有用な乳酸菌・バチルス・放線菌・光合成細菌などを土に直接補給することで、分解→無機化→団粒化のサイクルが回りやすくなります。善玉菌が優勢になると、根圏での病原菌の居場所も減り、発病リスクを下げる効果も期待できます。ポイントは、

- 完熟堆肥+微生物資材を“セット”で考える

- 極端な乾燥や高塩分を避け、菌が働きやすい水分とpHを保つ

- 作付体系に合わせて継続的に補う

の三点です。微生物は“土の働き”そのものであり、地力を静かに強化してくれます。

肥料を撒く

堆肥が“土の体力”を育てるのに対し、肥料は作物へ直接の栄養を届けます。元肥として三大要素(N・P・K)中心に入れ、作物の生育段階で追肥を組み合わせます。与えすぎは塩類集積や徒長、欠乏は生育停滞を招くため、少量・複数回が基本です。前述の17元素のうち、特に不足しやすいN・P・K・Mg・Ca・微量要素を、作物と土壌診断に合わせて補います。

扱いやすい化成肥料

化成肥料は成分が均一である・臭いがしない・保管しやすいのが長所です。窒素のみなどの単肥、NPKが入った化成肥料や複合肥料があり、効果が早く、調整も容易。初心者でも使いやすく、狙い通りの栄養を与えるのに向いています。ただし、入れすぎは微生物相の偏りや塩害の要因になりますので、ラベルの使用量を守り、堆肥や微生物資材とバランスを取りながら使いましょう。

環境にやさしい有機質肥料

油かす・米ぬかなどの植物質、魚粉・骨粉などの動物質があります。化成肥料より高価で効き方は緩やかですが、長持ちし、根への負担が小さく、土の構造や微生物活性に良い影響を与えます。ロットによって成分にばらつきがあるため、最初は基本量より控えめに、土の反応を見ながら増減します。堆肥・微生物資材と相性が良く、地力向上の相乗効果が期待できます。

整地する(畝・畦を作る)

仕上げは畝立てです。周囲より10cm程度高く盛り、幅・高さを作物に合わせて均一に整えます。これで排水・通気が向上し、日射で地温が上がりやすくなります。元肥や堆肥をうね間・うね内にバランスよく配置し、レーキで表面をなだらかに、重い土は高畝、乾きやすい土はやや低畝にするなど、土質と気象で微調整します。

マルチを使う場合は、この段階でピンと張っておくと保温・防草・泥はね防止の効果が高まります。

豊かな土を守れ!土づくりと病虫対策

せっかく整えた土は、守って続けることで一層良くなります。ここでは代表的な二つの対策を確認します。

土壌消毒

連作障害や土壌病害、センチュウ類の被害軽減、雑草圧の抑制に用います。方法は、薬剤を使う化学的防除、太陽熱・蒸気・熱水の物理的防除、拮抗植物を活用する生物的防除などがあります。規模や作物、時期に合わせ、安全と環境に配慮して選びましょう。

マルチ作業

畝表面をフィルムなどで覆うマルチングは、地温維持・水分管理・防草に有効です。雨滴の直撃や日射の極端な乾燥から土表面を守り、団粒構造の破壊を防ぎます。泥はねを抑えることで葉の病原菌付着も減らせます。生分解性フィルムや緑肥マルチという選択肢もあります。

「土づくり」に関する意外な落とし穴と応用テクニック

“耕して入れて整える”だけが土づくりではありません。耕さない方法や緑肥、季節設計、診断の活用で、さらに一段上の地力づくりが可能です。考え方と手順を柔軟にアップデートしましょう。

「耕さない」という選択肢:不耕起栽培のメリット・デメリット

不耕起は、土を耕さず残渣を地表に残しながら播種・定植する方法です。CO₂排出と燃料・労力を削減できる、表層に残る根や被覆で侵食を抑制できる、微生物や土壌動物のすみかを維持できる点がメリットです。根や残渣が“緩やかな堆肥”となり、土壌生物が耕すイメージで地力が育ちます。

一方、土が重い・排水不良の畑や、雑草圧の高い環境では、初期に収量低下が出ることもあります。除草剤の使い方やカバーファーミング(被覆作物)と組み合わせ、段階的に取り入れるのが現実的です。初心者の方は一部区画で試し、観察と調整を繰り返しましょう。

今、再び注目される「緑肥」の効果とは?

緑肥は、収穫せずにそのまますき込むことを目的に育てる作物です。ヘアリーベッチなどのマメ科は窒素固定でNを供給し、ライ麦などのイネ科は豊富な根で団粒化と通気を促します。開花前に鋤き込むと分解が進みやすく、麦類を生きたマルチとして使えば防草・排水に効果的です。ビニールを減らし環境負荷を下げる利点もあります。

ポイントは、①作付の合間に入れる、②次作の播種期から逆算してすき込み時期を決める、③C/N比に注意し、必要なら窒素追肥で分解を助けるの3点です。

季節で変わる「土づくり」のベストタイミング

土作りは以下のように、年間を通して行いましょう。

| 12~2月(冬) | 寒起こしの季節です。深く掘り上げて土塊を荒く残し、凍結融解を繰り返して自然砕土・病虫低減を図ります。不要物の撤去もこの時期に行いましょう。 |

|---|---|

| 2~4月(早春~春) | 作付の1か月前に牛ふん・バーク・腐葉土など遅効性堆肥を、2~3週間前にその他堆肥を、1週間前に元肥を与えます。耕うん→整地→マルチまでを計画的に進めましょう。 |

| 4~7月(春~初夏) | 播種・定植、追肥や災害復旧(強風・豪雨)を迅速に行います。過湿・乾燥を避ける水分管理が鍵です。 |

| 7~9月(夏) | 収穫後の太陽熱消毒で病害虫の密度をリセットしましょう。秋冬作向けに肥料設計を見直します。 |

| 9~12月(秋) | 秋冬作の播種・定植期。追肥は少量複数回で生育を安定させます。残渣は放置せず堆肥化へ移動させましょう。 |

作物のない期間=土を整える時間です。オフシーズンに手当てを集中させると、シーズン中のトラブルが激減します。

土づくりの成果(肥沃度)を診断しよう

努力の成果は数値で確認すると改善が加速します。診断→対策→実施→再診断のサイクルこそ、地力向上の近道です。まずはpHやEC(塩類濃度)の簡易キットで土の状態を把握し、より踏み込むなら微生物活性・有機物量・CECなどを含む総合診断を利用しましょう。

結果票は“土の通知表”で、足りない要素や過不足の傾向が一目瞭然です。学びを深めたい方は、一般財団法人日本土壌協会の「土壌医検定」に挑戦するのもいいかもしれません。用語と原理が腑に落ち、再現性のある土づくりができるようになります。

土づくりに関するQ&A

Q1:家庭菜園のプランターでも土づくりは必要ですか?

A1:必要です。プランターは土量が少なく流亡しやすいため、連用すると団粒が壊れて水はけ・水もちが悪化しがちです。新しい培養土+完熟堆肥少量+微生物資材の組み合わせで“土の体力”を補い、季節ごとの土の入れ替え・再生も計画しましょう。

Q2:同じ場所で同じ野菜を育てても大丈夫ですか?

A2:連作障害が起こりやすくなります。科が同じだと、根圏の微生物や病害虫の偏りが強まりがちです。輪作で生態系を切り替え、緑肥や堆肥で多様性を保ちましょう。微生物資材の継続投入も根圏バランスの是正に役立ちます。

Q3:市販の培養土をそのまま使っても大丈夫ですか?

A3:スタートには便利ですが、長期の連用は劣化しやすいです。作物や環境で必要養分が異なるため、元肥・追肥・pH調整は別途考えましょう。毎作の終わりにふるい・日干し・堆肥と微生物資材で再生する手入れがおすすめです。

製品紹介:リサール酵産の複合微生物資材・カルスNC-R 10kg

今回はリサール酵産の「カルスNC-R 10kg」をご紹介します。好気性菌と(通性)嫌気性菌を組み合わせた“複合微生物資材”で、空気の多い表層から少ない深部まで分解のすき間を埋められるのが強みです。完熟堆肥や作物残渣と併用すると、有機物の分解→無機化→団粒化がスムーズに進み、ふかふかで保肥力の高い土へ近づけます。

残渣の土中堆肥化を省力的に進めたい方、苗の初期生育を根張りから支えたい方に向く製品です。初心者の方は、まず小面積で試験区を作り、生育・土の手触り・水はけの変化を観察しながら、徐々に適量と頻度を最適化していきましょう。

まとめ:継続的な土づくりで地力を高め、おいしい野菜を栽培しよう

土づくりは一度きりの作業ではなく、作物と季節に合わせて続けることが重要です。三相のバランス、pHと養分、そして微生物の三本柱を整えることで、根は強く、収量と品質は安定します。

耕起・堆肥・改良資材・肥料・整地という基本に、不耕起や緑肥、マルチ、診断などの技術を重ねれば、畑は年々“育つ”ようになります。今日の一手が、来季の収穫効率とおいしさを作ります。継続こそ、最高の肥料です。